2007年06月03日

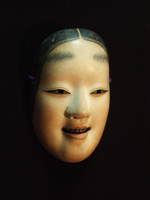

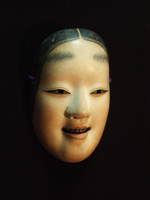

木曾檜で打つ能面の打ち方

能面教室について

能面は木曾檜で打ちます。先日オールアバウトの取材で宇治の能面教室へ伺って教えてもらいました。南禅寺の実家を2年前に改築いたしまいたが、大正時代に京都の町中から移築された町屋でした。床と天井を取りますと、何本かの柱は足元が腐って上からぶら下がっている状態でした。

何回かの建て増しを木造住宅ですのでしてきていたのですが、全面改装は始めてでした。

杉の柱がほとんど湿気で腐っていたのに対して、古くても檜はしっかりと残っていました。

哲学の小道の下の場所に建っていて、

疎水を上に頂いていますので、湿気はどうしても・・。

木の性質を考えさせられた体験でした。

ですので、能面は「檜」その中でも寒さや日差しが一定な木曾のもの、

が使われるのには、納得がいきました。

あの世とこの世の行き来がテーマの能、その能面。

感情と理性が共存する無表情・・・

上のリンクの記事を読んでいただいたら、その作り方の工程がおおむね

理解できるように書いたつもりですが、

伝えきれたかな? まぁ、難しいですね。

能面は木曾檜で打ちます。先日オールアバウトの取材で宇治の能面教室へ伺って教えてもらいました。南禅寺の実家を2年前に改築いたしまいたが、大正時代に京都の町中から移築された町屋でした。床と天井を取りますと、何本かの柱は足元が腐って上からぶら下がっている状態でした。

何回かの建て増しを木造住宅ですのでしてきていたのですが、全面改装は始めてでした。

杉の柱がほとんど湿気で腐っていたのに対して、古くても檜はしっかりと残っていました。

哲学の小道の下の場所に建っていて、

疎水を上に頂いていますので、湿気はどうしても・・。

木の性質を考えさせられた体験でした。

ですので、能面は「檜」その中でも寒さや日差しが一定な木曾のもの、

が使われるのには、納得がいきました。

あの世とこの世の行き来がテーマの能、その能面。

感情と理性が共存する無表情・・・

上のリンクの記事を読んでいただいたら、その作り方の工程がおおむね

理解できるように書いたつもりですが、

伝えきれたかな? まぁ、難しいですね。